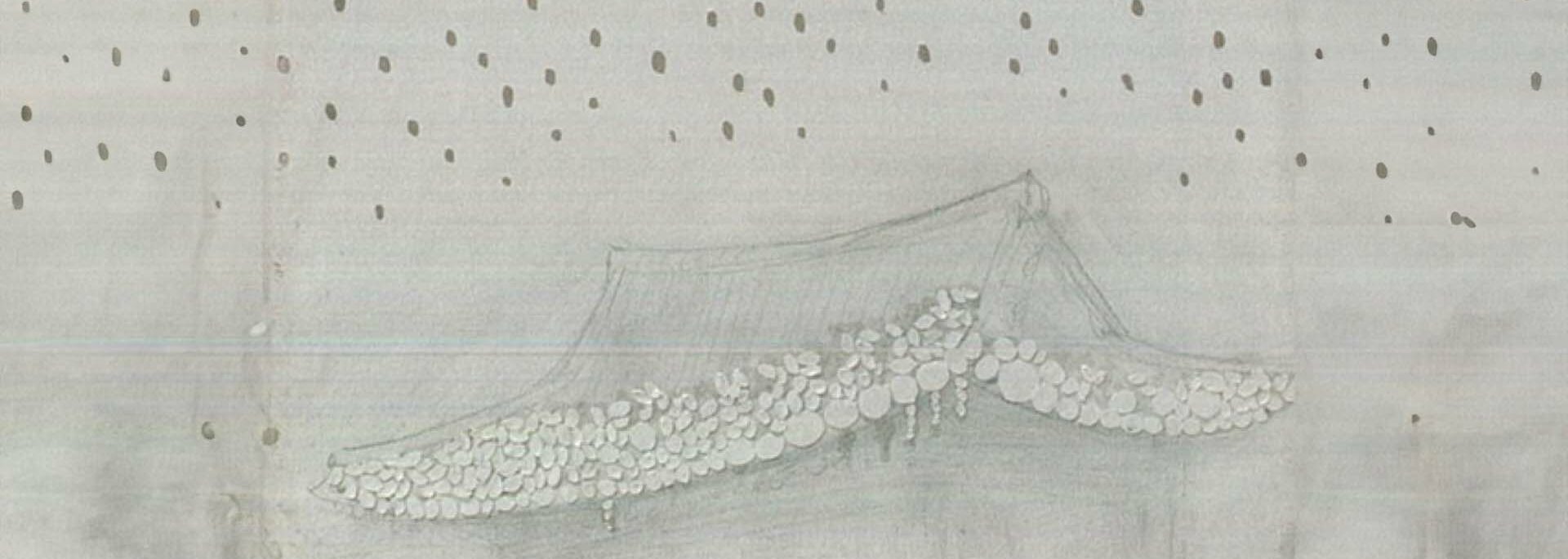

안녕하세요. 서울시 문화본부 학예연구사 송고운입니다. 제가 소개해드릴 드로잉 작품은 <흰 눈이 나리다>인데요, 사실 설명이 그다지 필요 없는 작업이기도 합니다. 흰 눈이 내리고 있는 풍경이 드로잉되어 있고 그것이 제목으로도 그대로 잘 드러나 있는데요, 얇은 종이 위에 지붕이 그려져 있고 그 지붕 위로 흰 눈송이 하나하나가 칼로 오려져서 눈송이 하나하나가 다시 처마에 내려앉아 있고 일부는 또 고드름으로 매달려 있습니다.

사실 별 다를 것 없는, 그다지 특별하지 않은 풍경이기도 한데요. 1980년대 중반 독일 유학 시기에 그려진 이 풍경은 자세히 보시면 지붕이 한국식 기와집으로 되어 있어요. 그래서 독일에서 본 풍경을 그린 것이 아니고 기억의 풍경을 그린 것이기도 한데 1980년대 중반 독일에서 유학하던 시기는 작가님이 조금 더 자연과 내밀하게 다가가던 시기이기도 했습니다.

예를 들어서 풀밭 위에 누워서 이슬을 받아 마신다든가 풀잎과 마주보고 생각에 잠긴다든가 이런 식의 자연과 마주하는 어떤 그 상황들이 사진으로 기록되어 있고 그것이 또 작품의 제목으로서 더 잘 드러나는데 이를테면 이런 것이에요. 이슬 받아 마시기, 풀잎과 마주한 생각 이런 것처럼 제목이 어떤 꾸밈이 없고 그 자체가 작업이자, 행위이자, 의미이기도 한 것인데 그러한 관계들이 드로잉에서도 잘 드러나는 거 같아서 설명해 드리고자 뽑았습니다. 제가 만약 이 <흰 눈이 나리다>라는 드로잉에 대해서 설명을 조금 더 하려고 ‘이 작품은 종이를 오리고 그대로 붙임으로써 부증불감에 어떤 더하지도 덜하지도 않은, 그런 눈에 보이는 그 상태 그대로를 드러내려 했다,는 1970년대에 임동식 작가의 <견분> 시리즈의 작업과 맥이 닿아 있다.’ 이런 식의 설명을 만약에 하게 된다면 이 드로잉이 품고 있는 매력 자체가 조금 반감이 될 수 있을 거라는 생각을 했어요. 그래서 때로는 우리가 언어가 필요하지 않을 때 언어 없이도 미술이 조금 더 몸소 더 받아들여질 수 있지 않을까 하는 생각도 하게 되었고요.

흔히 미술 혹은 예술이라고 할 때 그것이 아방가르드하고 전위적이다라는 이야기를 많이 하고 미술이라는 것은 어떤 시대에 앞서서 민감하게 현실에 반응해야 하고 새로운 것들을 받아들이고 거기서 먼저 보여주는 듯한 경향과 태도들이 분명 존재합니다. 그런데 임동식의 작업에서는 그런 경영에서 한발 물러나서 자연에 좀더 다가감으로써 오히려 그러한 경향이나 미술계를 뒤돌아보게 하는 반성의 의미를 지니고 있다는 생각이 들었어요. 그래서 우리가 임동식을 모르는 관객조차도 임동식의 작업을 봤을 때 거리낌 없고 감각적으로 받아들일 수 있는 것은 그렇게 어떤 미술이란 언어의 틀에서 벗어나 있기 때문이라는 생각도 들었습니다. 그래서 이 <흰 눈이 나리다>라는 드로잉에 내재한 그 담백하고 솔직한 풍경이 조금 더 의미 있고 감각적으로 관객에게 다가갈 수 있을 거라는 생각으로 한번 뽑아 보았습니다.