| 작가 배남경

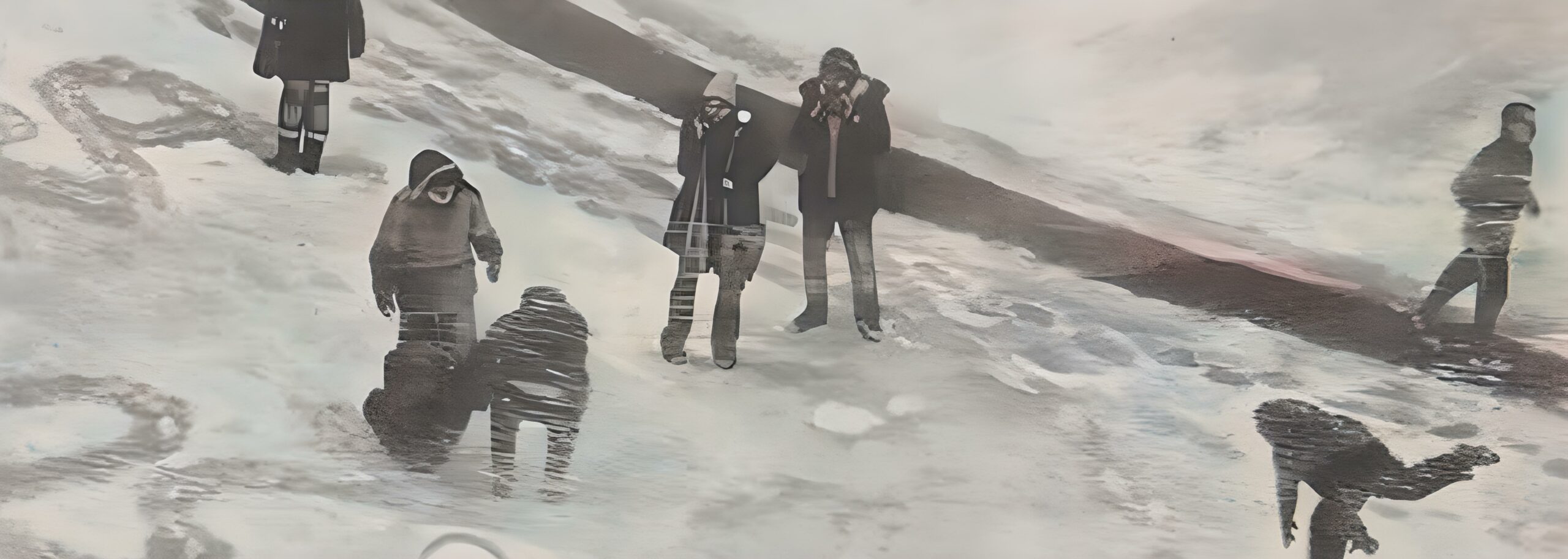

주로 목판화로 작업하는 배남경이라고 합니다. 주로 해 왔던 것은 제가 일상 속에서 다이어리처럼 사진으로 찍어 두었던 그런 사진들을 보고 거기서 무엇인가 이렇게 저한테 와닿는 것이 있는 것을 캐치해서 그것을 소재로 목판화로 작업을 해 왔어요.

| 수성 목판화의 특별함

자기의 이야기를 자기의 표현 방식으로 표현할 때 그림으로 유화로 그림을 그리든, 드로잉을 하든, 판화를 하든 그러한 것에 대한 별다른 특별함을 느끼지 않았기 때문에 판화에 매력을 느껴서 자연스럽게 그것으로 옮겨갔고 회화는 자기가 처음부터 끝까지 어떠한 책임을 지고 무엇인가를 이렇게 그려나가는 것이라면 판화는 어느 순간까지는 자기가 컨트롤을 해서 만들어 내지만 많은 부분이 판이라는 물성이라든가 아니면 종이라든가, 이러한 것에 의존하고 거기에서 나오는 결의 우연적인, 결의 표현 또는 물감이 스며들어 가는 간접적인 여러 가지 표현들이 저 이상의, 저를 초월하는 특별한 표현이 나타나는 것이 굉장히 매력적이었어요. 원래는 ‘다양하게 해보고 싶다.’ 이랬는데 하다 보니까 판화 안에서 자꾸 더 해보고 싶은 것들이 생겨나고 그러다 보니까 봤을 때는 판화 작가처럼 특별히 보일 정도로 그렇게 그 매체가 제일 중요한 매체가 된 것 같기도 합니다.

| 판화를 선택한 이유

제가 회화를 전공하다 보니까 제가 원하는 것이 이렇게 일반적인 판화, 에지가 강한 판화가 아니라 저는 자꾸 형태를 이렇게 쌓아서 어떤 그라데이션이 생겨나고 입체적으로 나타나기를 원하고 그 속에서 빛이 서서히 나타나고 이런 것을 추구를 하다 보니까 그것이 나타나기 좋은 방법을 계속 찾아 나갔고 그래서 인쇄라든가 제판이라든가 이런 단계를 여러 번 두게 됐어요. 판 하나를 가지고 계속해서 판각을 하거나 그 각각의 제판 단계마다 인쇄도 색을 쓸 때도 있고 단색으로 할 때도 있지만 색깔도 선명한 물감들도 아니고, 그래서 그러다 보니까 여러 차례 찍어야만 했고 그래서 인쇄는 현재는 줄여서, 줄여서 한 서른 번 정도 이제 색이 들어가면 그리고 제판은 한 여덟 번 정도 되는 것 같아요, 보통 그렇게 제작을 하고 있습니다.

판화 같은 경우 제가 이야기하고 싶은 것을 간단하게 이야기하자면, 삶이라든가 제가 닥친 어떠한 문제들 이러한 것들이 굉장히 덧없기도 하고 또 변화하고 소멸하는 이러한 것들인데 이것을 영원한 어떠한 가치를 담아서 작업으로 남기고 싶은 것이 아마 모든 작가들의 꿈이겠지만 그러한 것을 절실하게 만들어 가는 방법이 방법 자체도 절실함을 이제 실어서 가게 되지 않나 싶어요.

특히 재미있는 것은 제가 판화에서 항상 느끼는 두 가지 단어가 있는데 각인이라든가, 인상이라는 말이 무엇인가 되게 절실하게 무엇이랄까. 생명을 줘서, 영원한 생명을 줘서 가치를 계속해서 보존하고 싶을 때 각인해 두는, 아주 새겨 버리는 또, 내지는 인상적으로 인쇄해서 더 이상 닦아내지 못하게 만드는 그래서 아마 이 매체가 나한테 굉장히 와닿았지 않았을까.

| 작업의 등장인물들

제가 정말 중요하게 생각하고 절실하게 생각하는 문제가 아닌 것을 얘기하는 것이 무의미하다는 생각이 들어서 결국은 제 주변에 있는 사람들, 그 사람들의 삶을 저와 엮여 있으니까 그것에 관심을 갖게 되고 그 사람들에 대해서 제가 느끼는 감정 존경심도 있고, 사랑하는 것도 있고 걱정하는 것도 있고, 감사하는 것도 있고 그러한 것들을 표현하는 방식이 그 사람들을 다루는 것이 된 것 같아요. 그래서 제 가족이나 친구나 선생님이나 이런 사람들이 등장을 하고 개인적인 이야기가 되지만 그것이 결국에는 보편적인 얘기기도 한 것 같아요.

| 특별한 의미를 만들어내는 판화

그것이 제가 판화를 좋아하는 이유예요. 그러니까 굉장히 평범하고 흔한 이야기 흔한 사진, 기념사진 같은 것들이잖아요. 제가 맨 처음에 사진을, 이미지를 가지고 판에다 드로잉을 해서 이제 판각을 해 나갔는데 일단 사진 이미지가 제가 어떠한 소재를 가지고 오기 위해서 일부러 캐치를 하거나 이제 찍어내는 사진이 아니라 우리가 보통 사람들이 일반적으로 자기가 사랑하는 대상을 마구잡이로 사진 열심히 찍어서 남겨 놓고 싶어 하듯이 그렇게 어떤 기념사진으로 남았던 이미지들 속에서 이렇게 보고 있으면 저에게 굉장히 중요한 사진으로 이렇게 느껴지는 것이 있어요. 그러한 사진을 소재로 판화를 만들면 더 특별해지는 것이죠. 왜냐하면 그것을 보고 계속해서 생각을 쌓아서 거기다가 넣는 것이기 때문에 굉장히 무의식적으로 하는 생각인 것 같아요. 두고 보면서, 파면서 계속 생각을 하는 것이거든요.

| 한글 작업에 대하여

한글에 대해서 특별히 항상 생각을 많이 하고 있었어요. 그 와중에 제 작업에서 그것을 표현한다는 것은 저는 생각을 못하고 있던 차에 최근에 어떠한 글자 하나를 가지고 글자만으로도 충분히 아름다운 작업이 된다는 것을 느끼는 계기가 되는 작업이 있었어요. 깃발인데. 신미양요 때, 미국에서 강화도 쪽에 쳐들어왔다가 가져갔던 4M가 넘는 큰 깃발인데 거기에 이제 장수, 깃발, 수(帥) 자가 있어요. 그것은 한문으로 되어 있지만 그 글자 모습이 굉장히 한국적인 성격의 글자라고 생각했어요. 말하자면 이렇게 화려한 글자가 아니라 굉장히 실용적인 멋 내지 않은 그냥 턱, 그냥 검은색으로 글자 하나 떡 쓰여 있는데 멋 내지 않은 멋. 그러니까 전형적인 한국미가 이렇게 표현됐다고 느껴졌고 ‘글자만으로 이렇게 멋질 수 있구나.’ 생각이 한글에 대한 생각과 같이 맞물려서 한글이 아름답다고 아니면 한글을 쓰자고 얘기를 할 것이 아니라 한글이 얼마나 멋진지 좀 보여줘야겠다. 내가 능력이 된다면, 한번 표현해 본 것이죠.

| 작업의 의미

많은 사람들이 자기 삶이 있고 그것이 가장 최우선의 자기 문제고 그것이 저는 옳다고 생각해요. 전 최소한 제가 해야 될 문제는 작업이 살아 있도록 하는 것이라고 생각해요. 작업이 그냥 하나의 시각적인 어떤 쾌감을 주는 장식물도 아니고 아무리 제가 거창한, 좋은 이야기를 하더라도 그 사람이 무언가 피를 토하듯이 이야기를 하고 있을 때 다른 사람도 귀를 기울이게 되는 것이기 때문에 살아 있는 무엇인가를 보여 주면 그것이 다른 사람 가슴에도 불을 붙인다고 저는 이제 생각을 하거든요.

그래서 관객들이 이번에 전시하는 작업에서 볼 수 있는 것들은 아마 삶의 문제나 아니면 사람에 대해서 우리가 가지는 여러 가지. 총체적으로 말해서 사랑이라고 할까요? 다른 사람에 대해서 생각하는 그러한 마음이라든가 글자에서도 삶을 담기는 담았잖아요, 그 속에. 구체적으로 해석해 내듯이 본다기보다 그것을 단번에 봤을 때 이것이 무엇인가. 살아 있어서 자기한테 와닿는 게 있으면 무엇인가는 볼 것이라고 생각이 들어요.