작업 소개

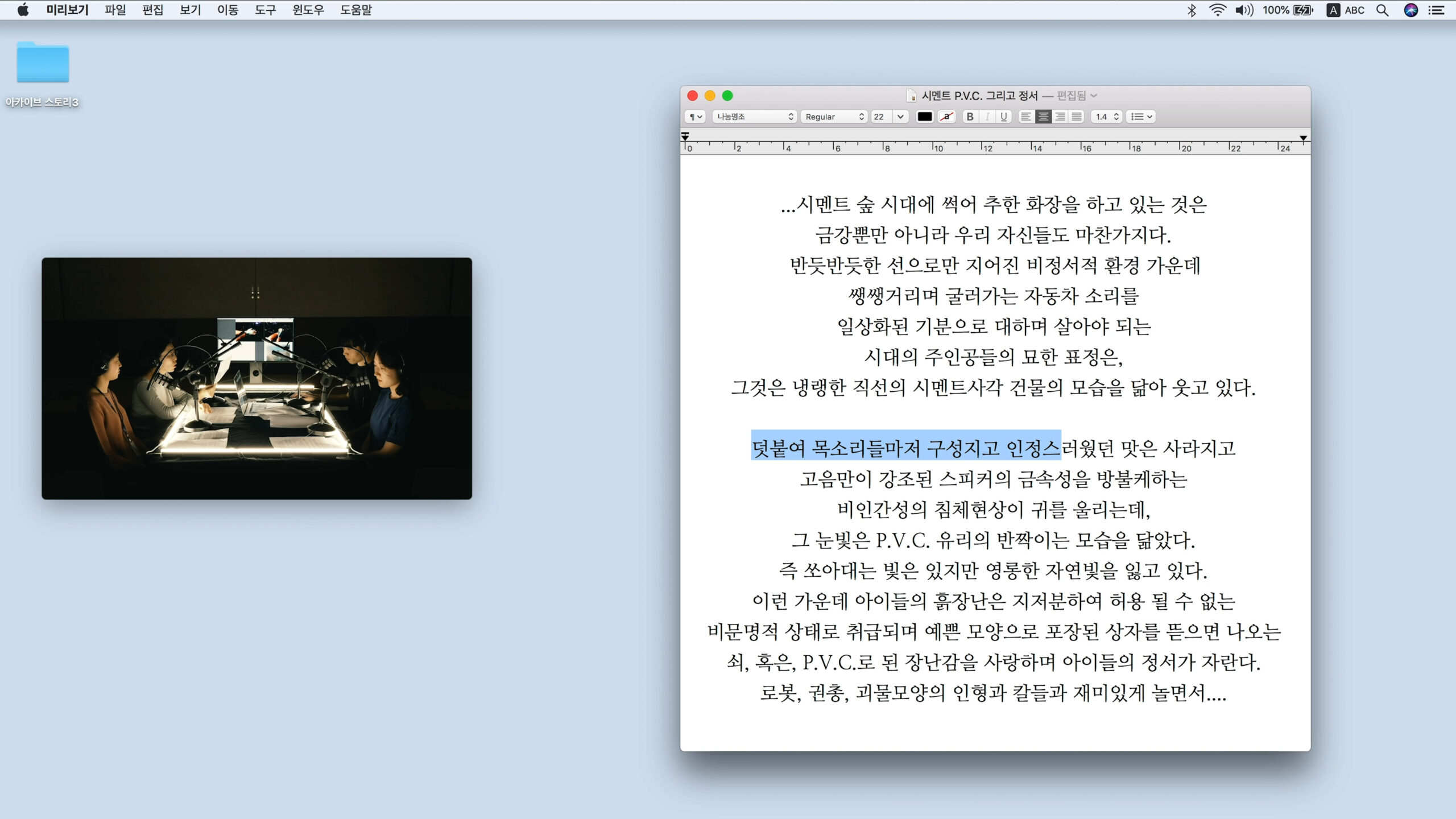

임동식 작가는 2018년부터 4차례에 걸쳐 자신의 예술 기록 자원을 서울시 문화본부에 기증하며, 서울시립미술관 미술 아카이브의 기틀을 마련했습니다. 이를 바탕으로 서울시립미술관과 서울시 문화본부는 그의 기록을 전시로 풀어내어, 자연, 삶, 예술의 통합을 추구했던 그의 예술 세계를 재조명하고, 퍼포머이자 아키비스트로서의 면모를 재평가하는 계기를 마련했습니다.

57STUDIO는 이번 전시에서 영상 기획 및 제작뿐만 아니라 전시장 내 전반적인 미디어 프로덕션 협업을 담당하며, 커미션 작품 영상, 작가 인터뷰, 전시 설치 영상 등 전시 전반에 걸친 다양한 콘텐츠를 제작하였습니다. 이를 통해 임동식 작가의 예술 세계를 생생하게 전달하고, 관객들이 그의 작품과 기록에 더욱 깊이 공감할 수 있는 경험을 제공했습니다.

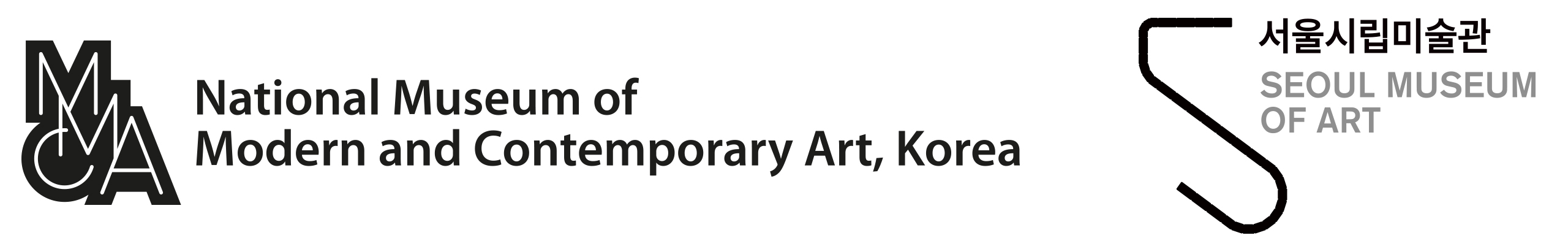

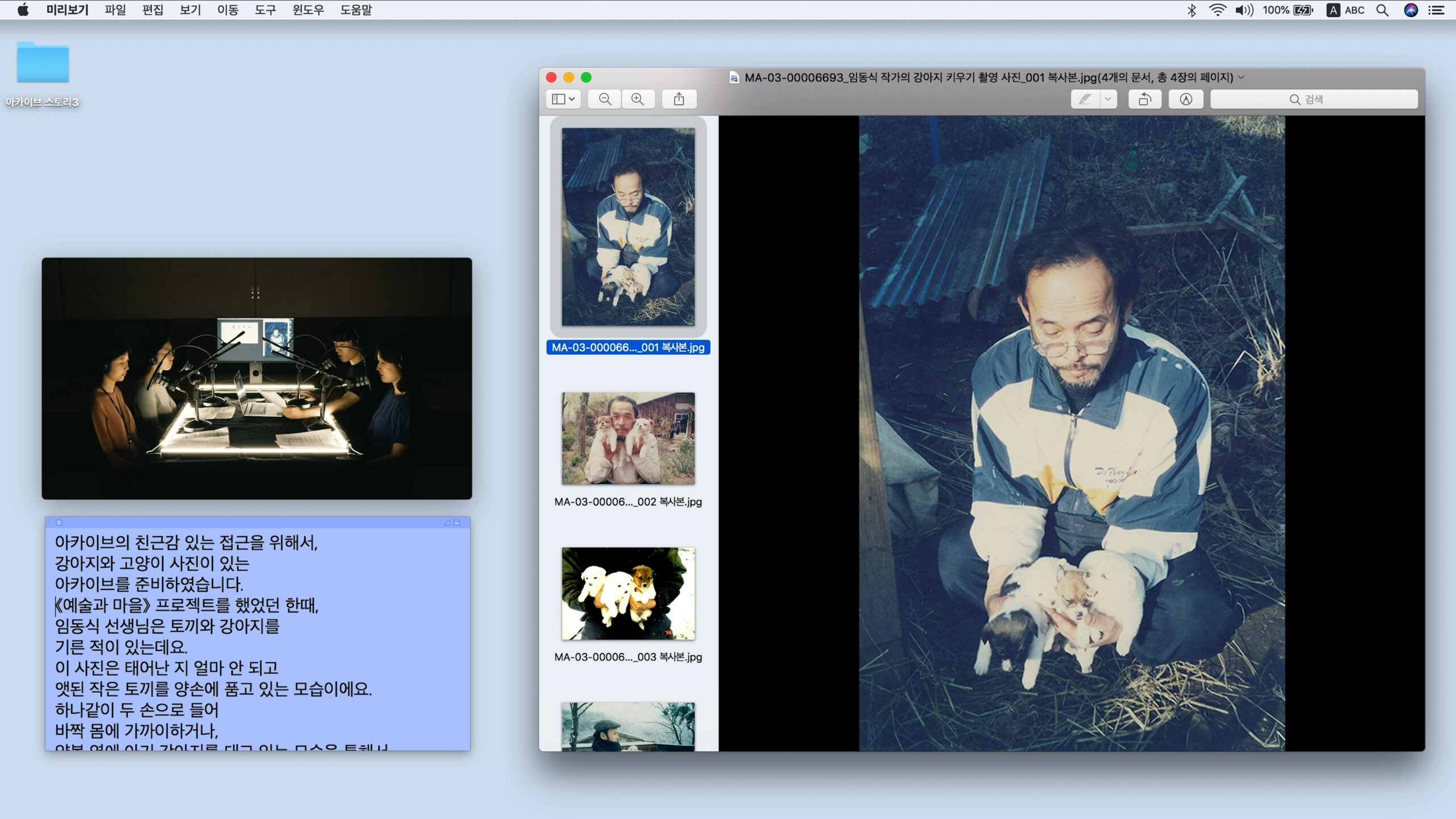

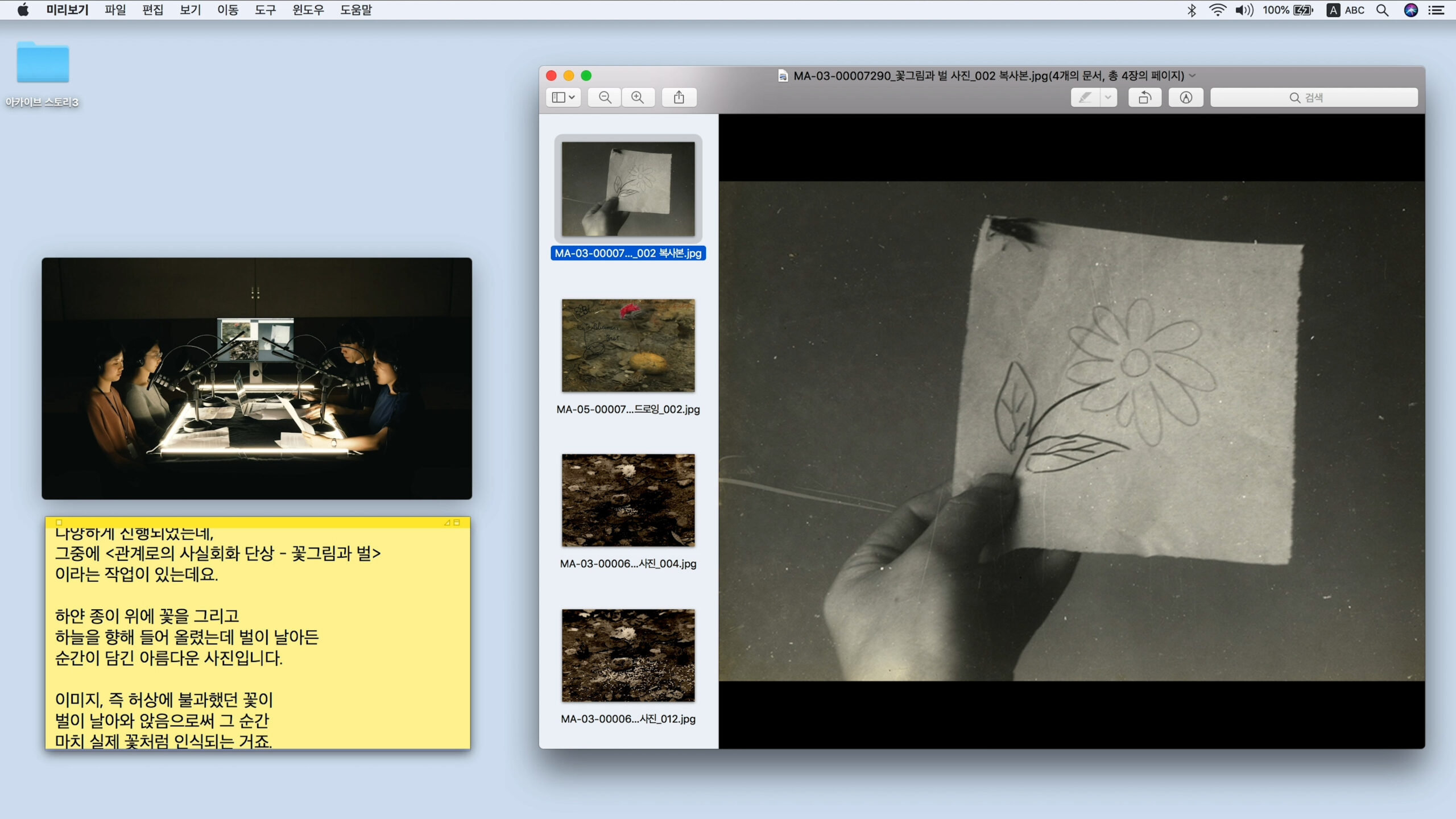

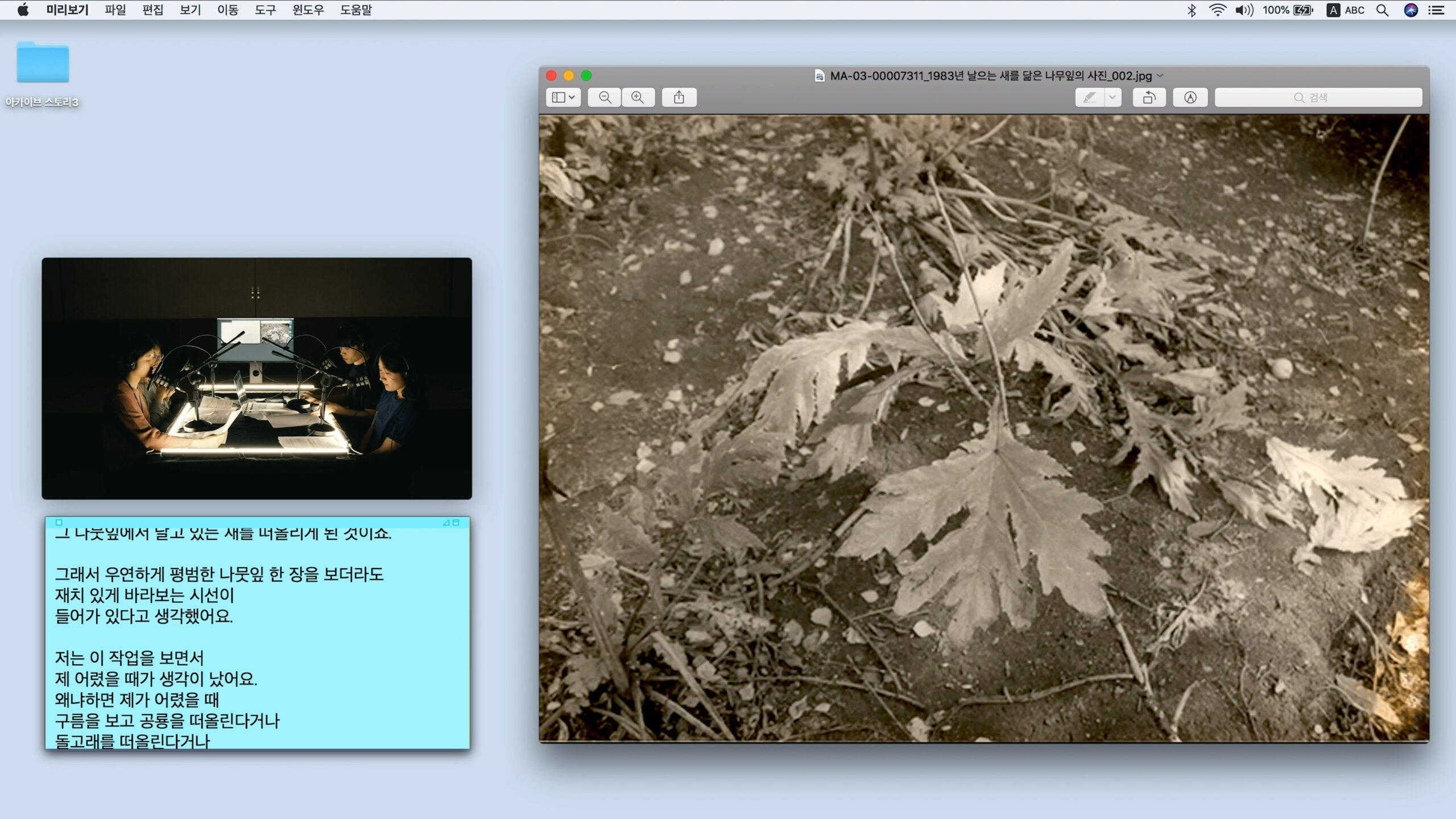

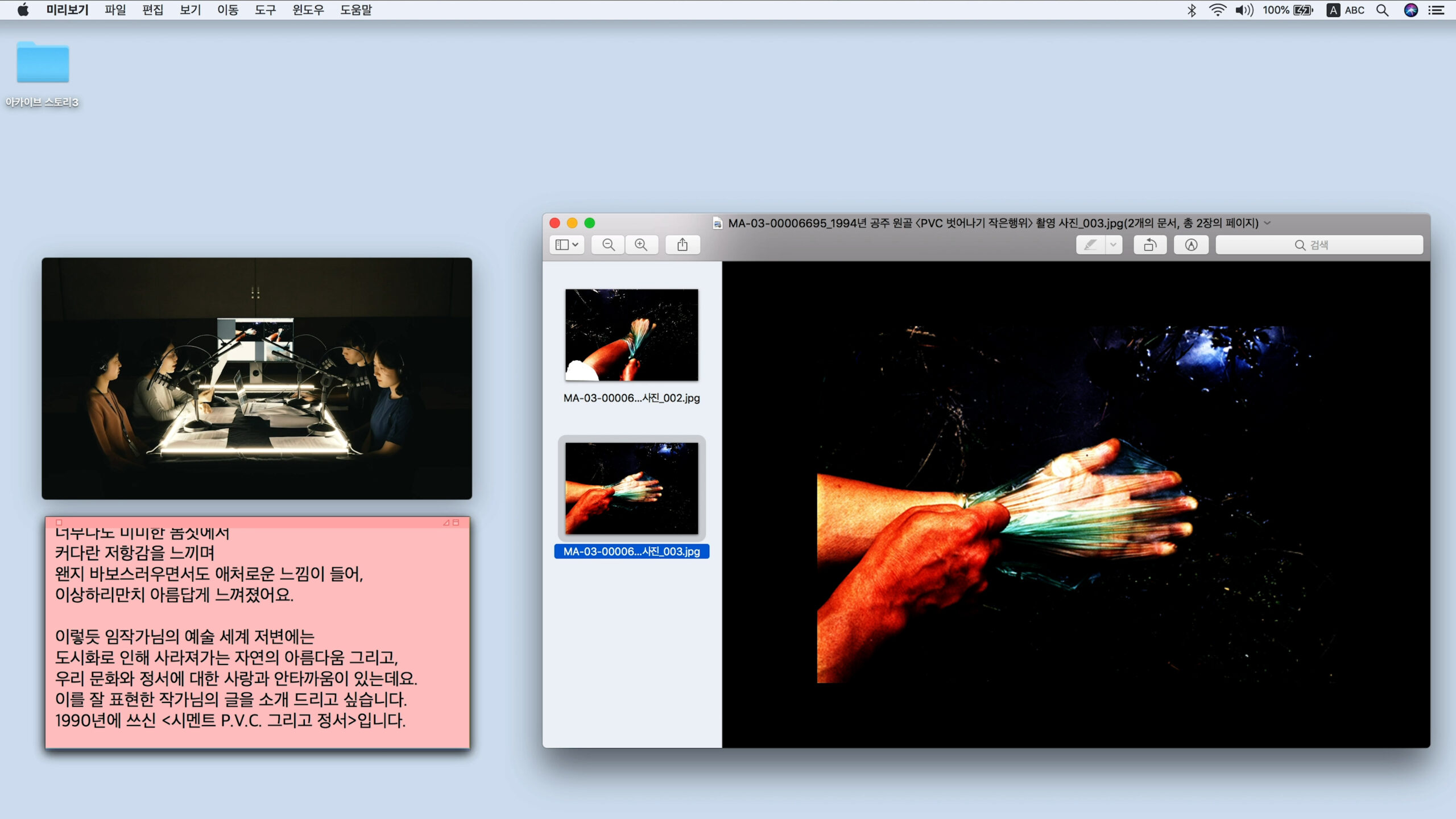

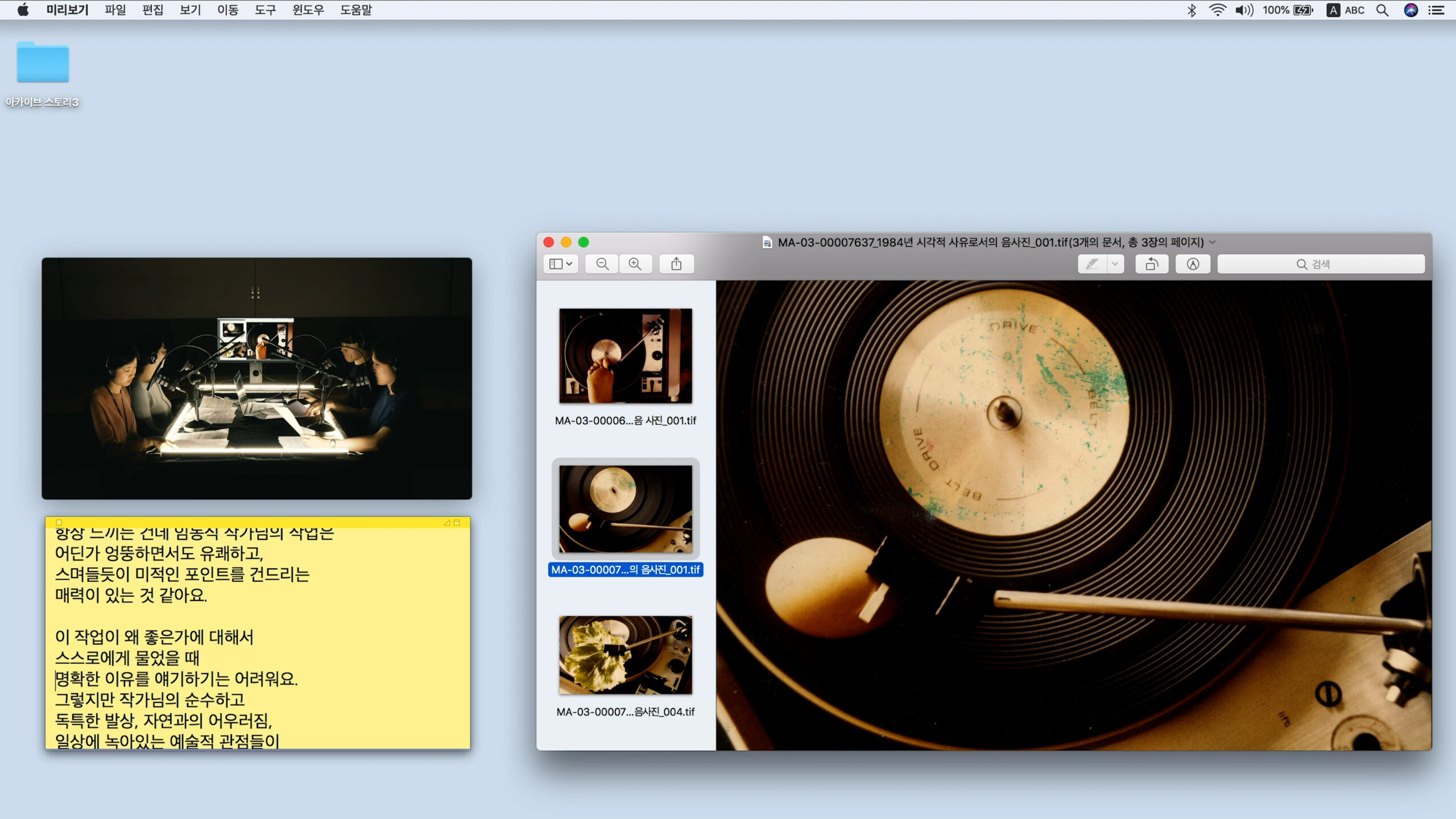

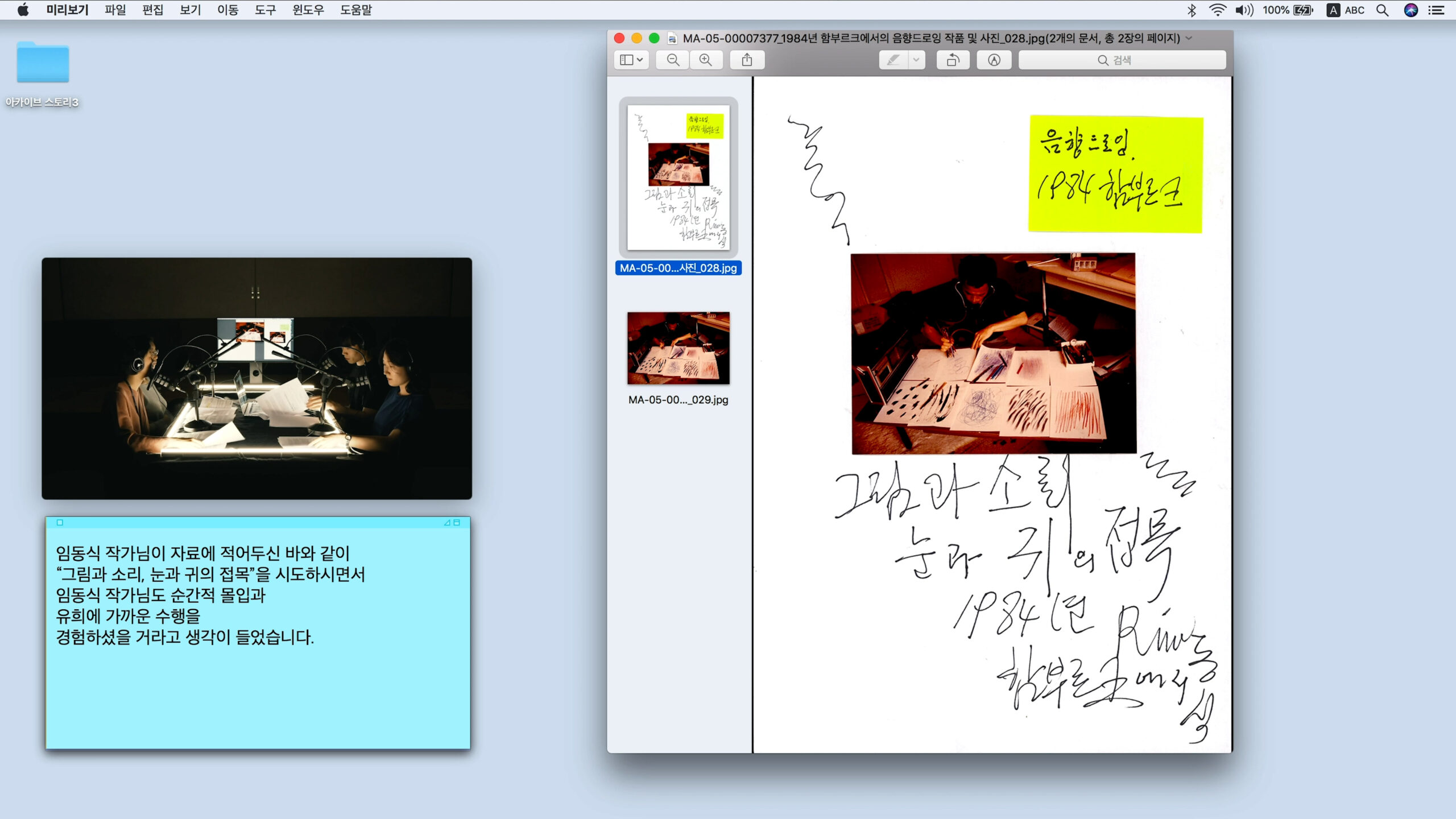

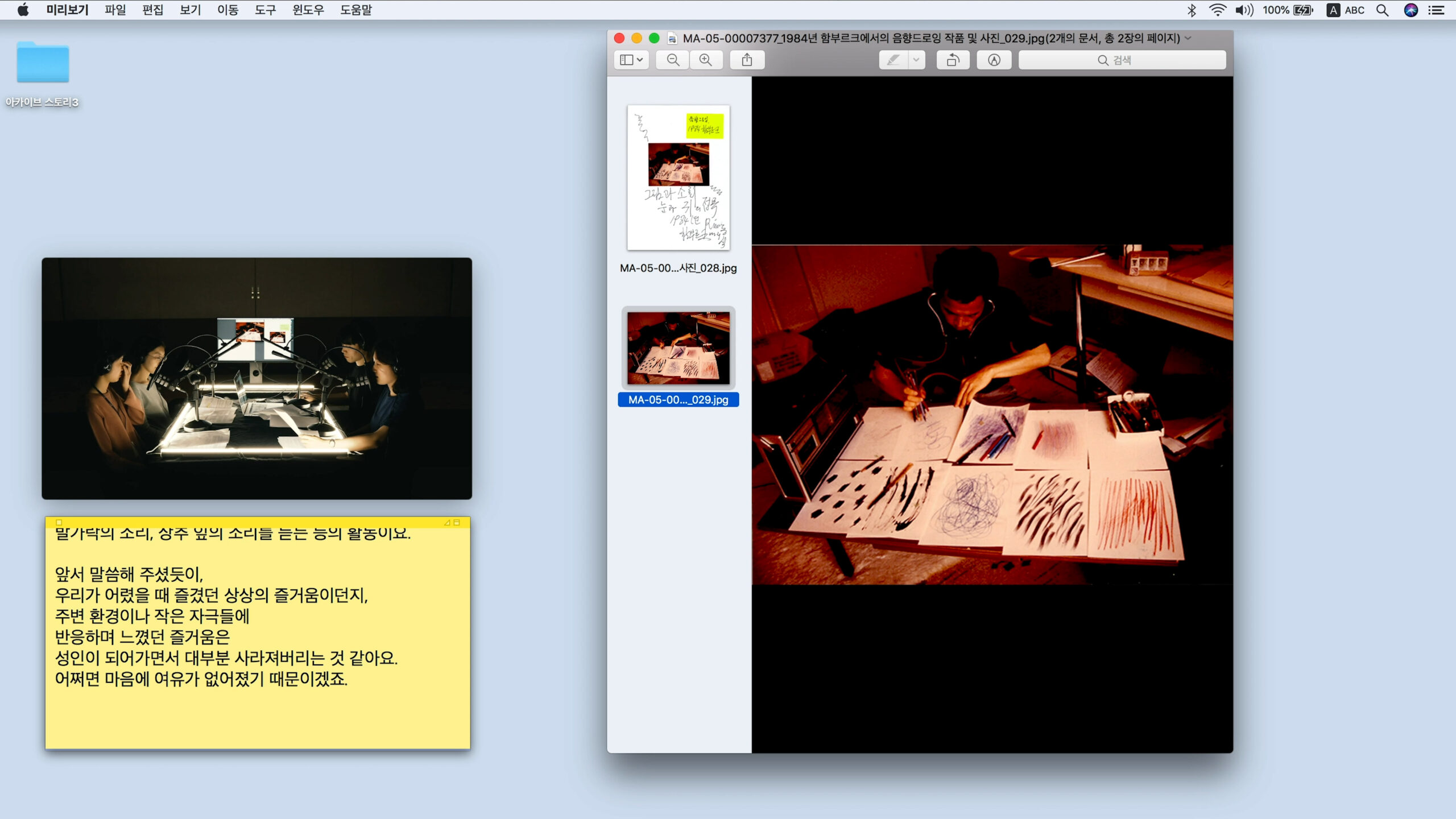

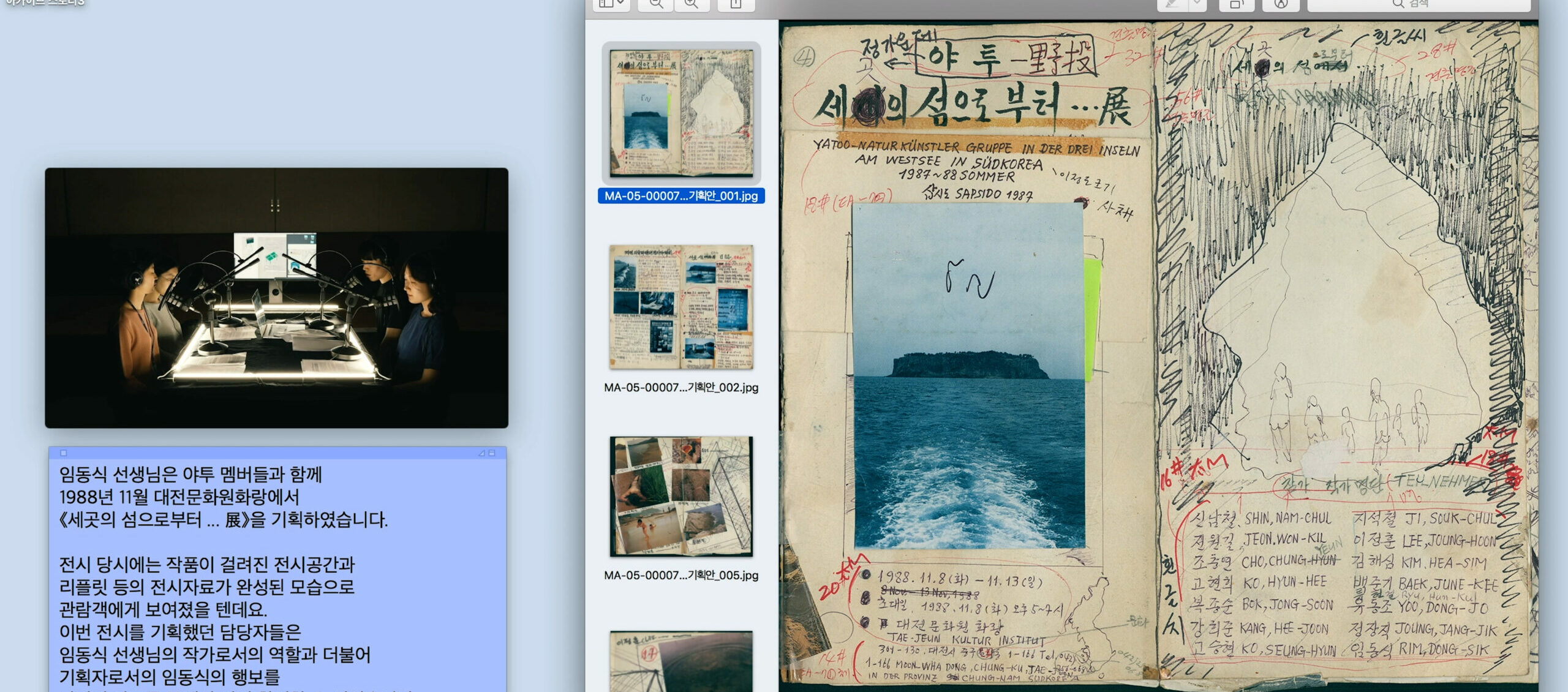

My Favorite Archive 영상에서는 임동식의 아카이브 자료를 수집한 아키비스트와 학예연구자들이 다양한 아카이브 중 관객에게 꼭 소개하고 싶은 피스들을 선보입니다. 이 시리즈를 통해 각자의 관점에서 선택한 아카이브가 임동식의 작품 세계를 이해하는 흥미로운 단서가 되었음을 엿볼 수 있습니다.

Artist Rim Dong Sik laid the foundation for the Seoul Museum of Art’s art archive by donating his artistic records to the Seoul Metropolitan Government’s Cultural Headquarters on four occasions starting in 2018. Building upon this, the Seoul Museum of Art and the Seoul Cultural Headquarters presented his records through an exhibition, shedding new light on his artistic philosophy that pursued the integration of nature, life, and art. The exhibition also re-evaluated Rim’s dual identity as a performer and archivist.

57STUDIO played a key role in this exhibition, not only in planning and producing videos but also collaborating extensively on media production throughout the exhibition space. The studio created a range of content, including commissioned artwork videos, artist interviews, and exhibition installation footage, delivering a comprehensive view of Rim’s artistic world.

Rise Up, Rim Dong-sik exhibition is a project that produced a variety of video content, including commissioned work videos, artist interviews, and installation documentation. The My Favorite Archive video features archivists and curators who collected Lim Dong-sik’s archival materials, presenting pieces they find significant for audiences. This series highlights how their selections provide intriguing insights into Lim’s artistic world from diverse perspectives.