작업 소개

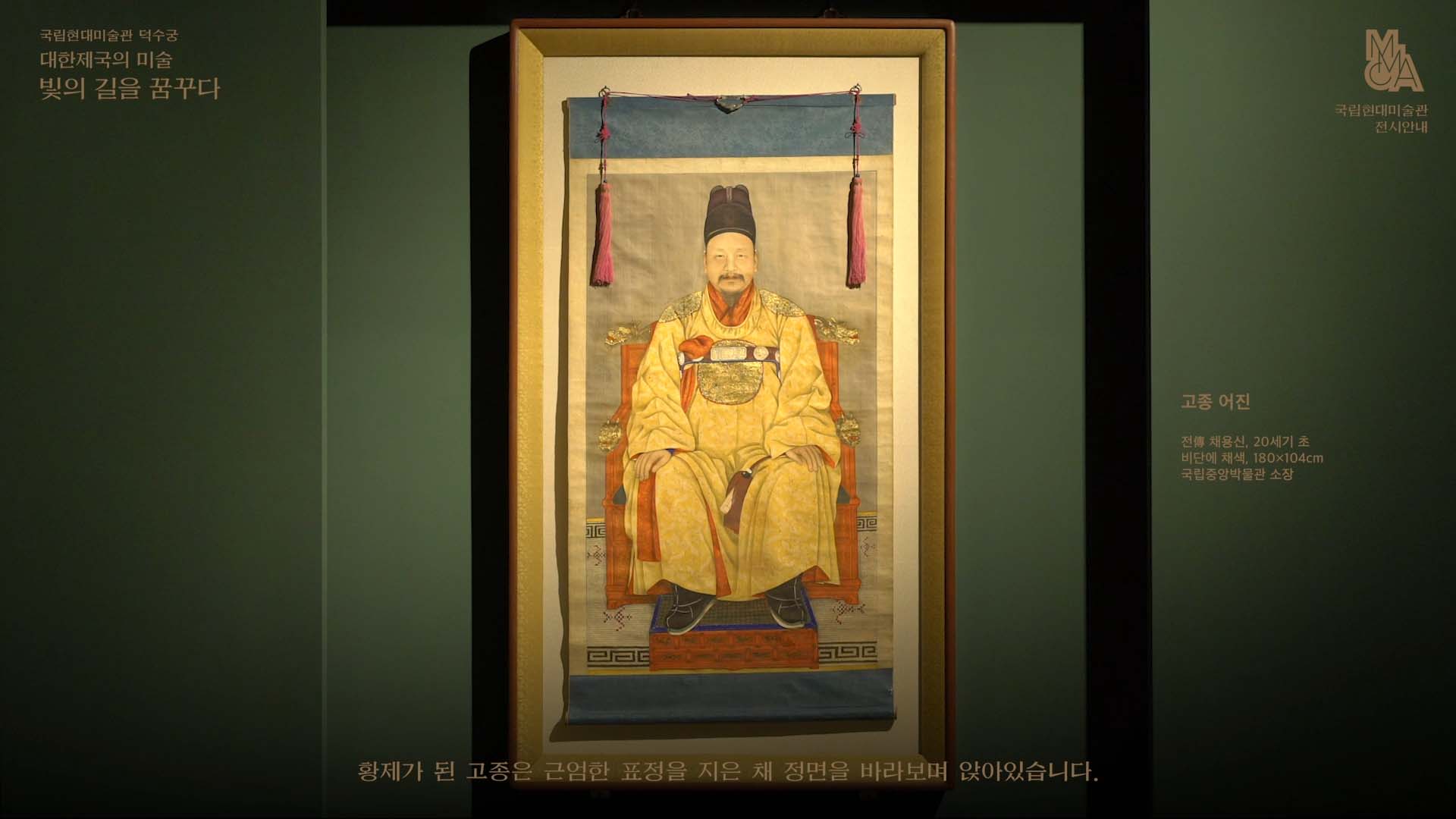

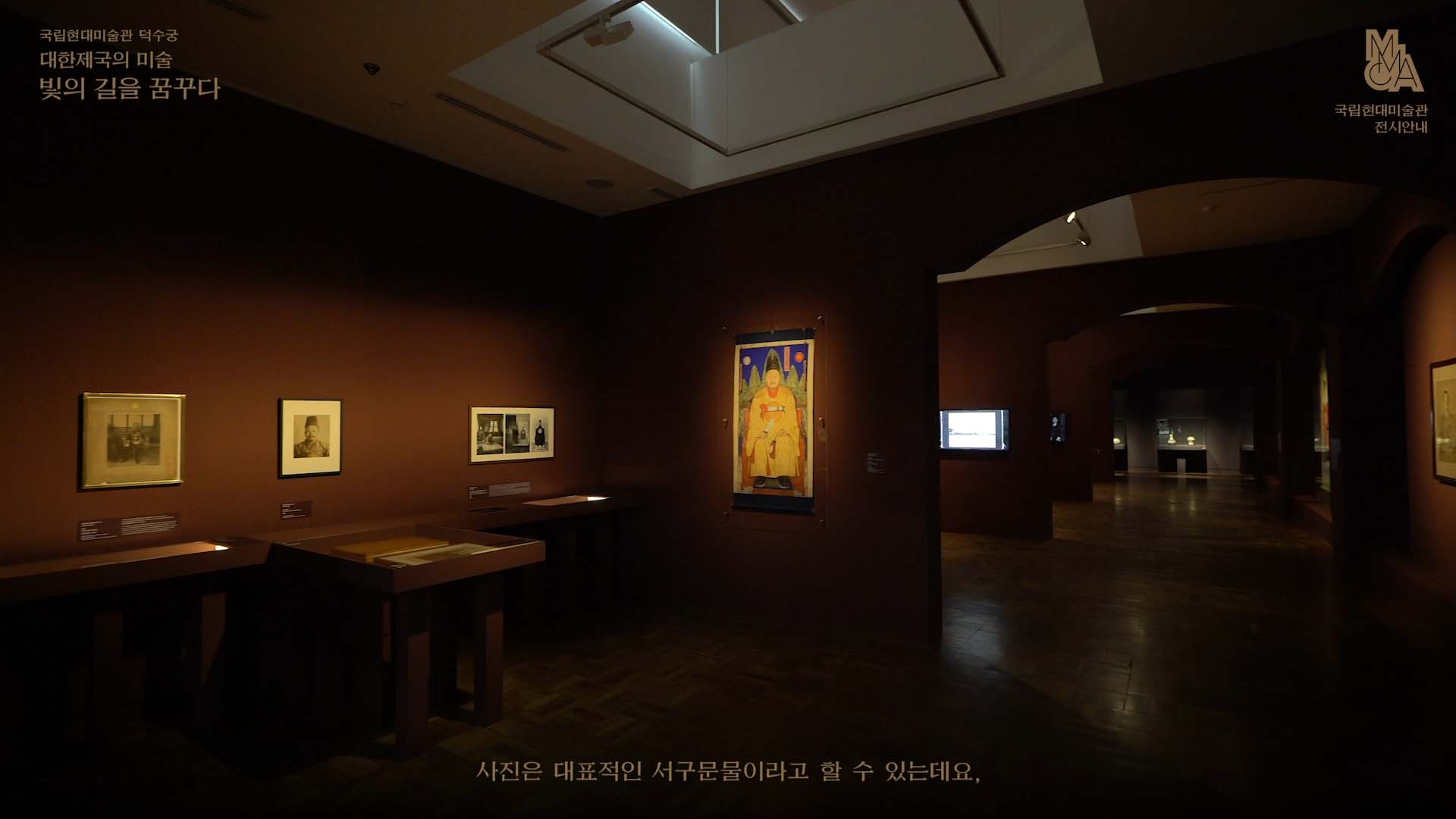

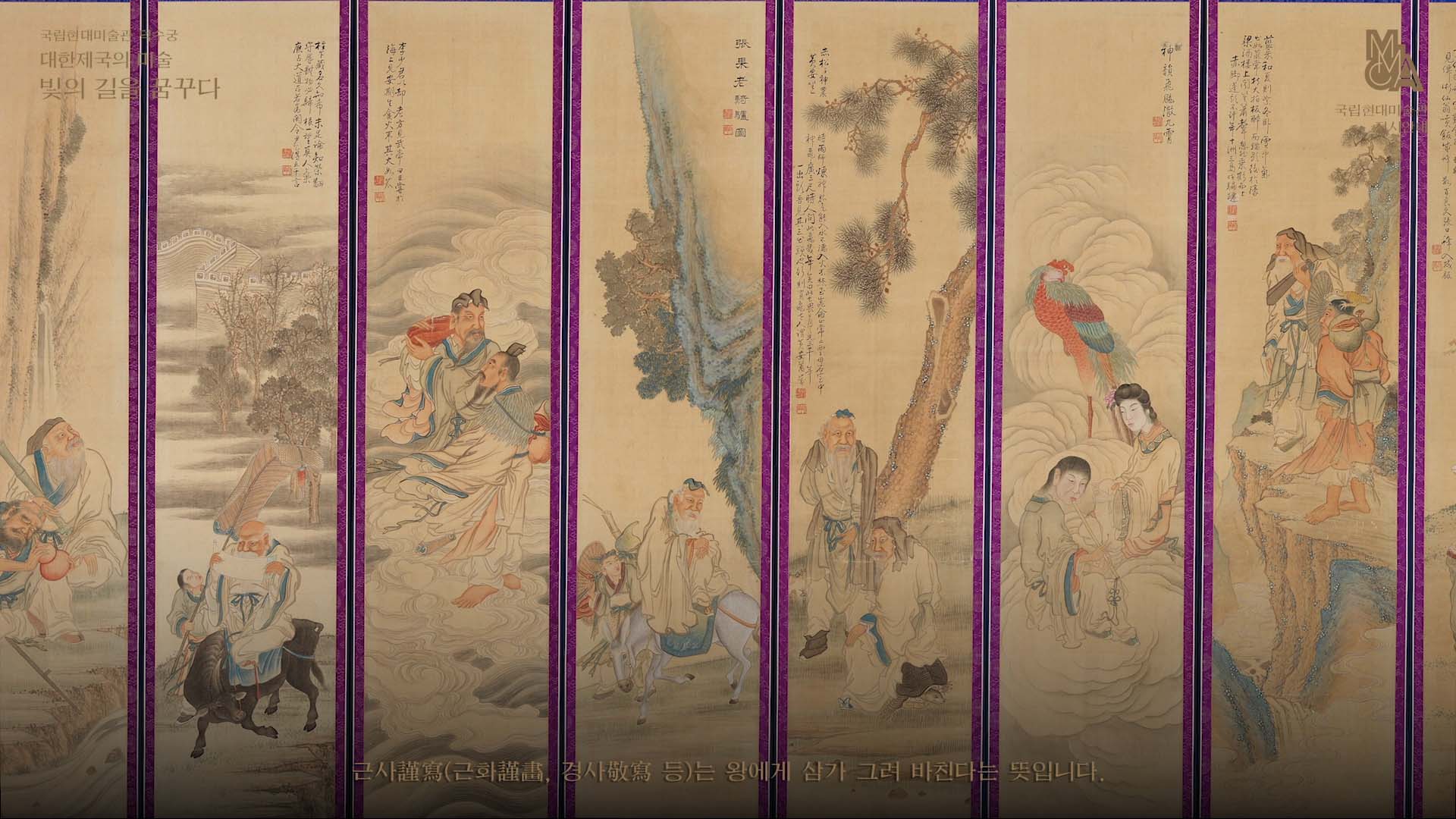

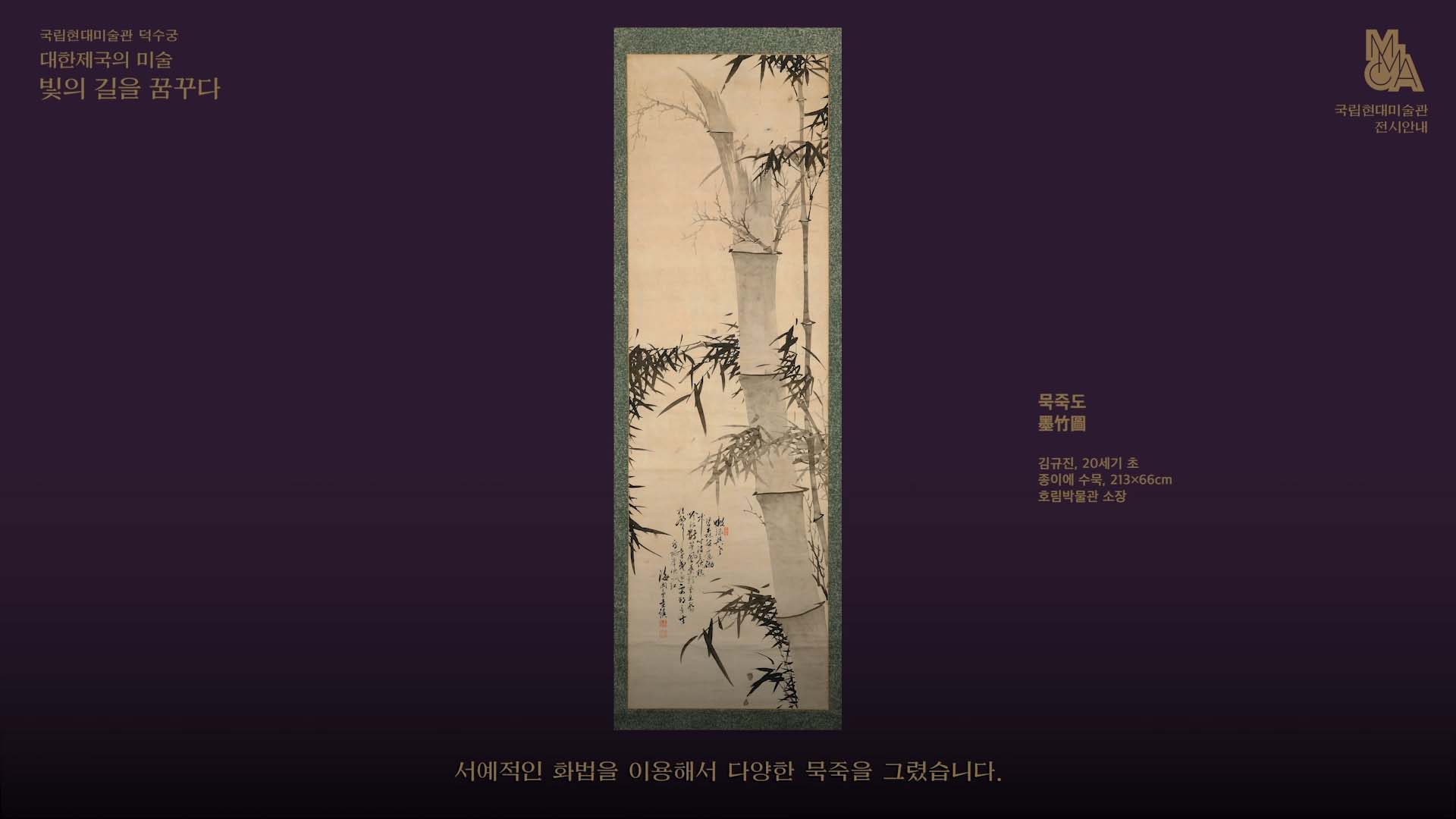

57STUDIO는 대한제국 시기의 미술을 조명하는 전시 소개 영상을 기획 및 제작하였습니다. 본 영상은 배우 이승준의 전시 오디오 가이드를 바탕으로 구성되었으며, 전시 공간과 작품의 디테일을 면밀히 포착하여 대한제국 미술의 역사적 의미와 전시의 취지를 효과적으로 전달하는 데 중점을 두었습니다.

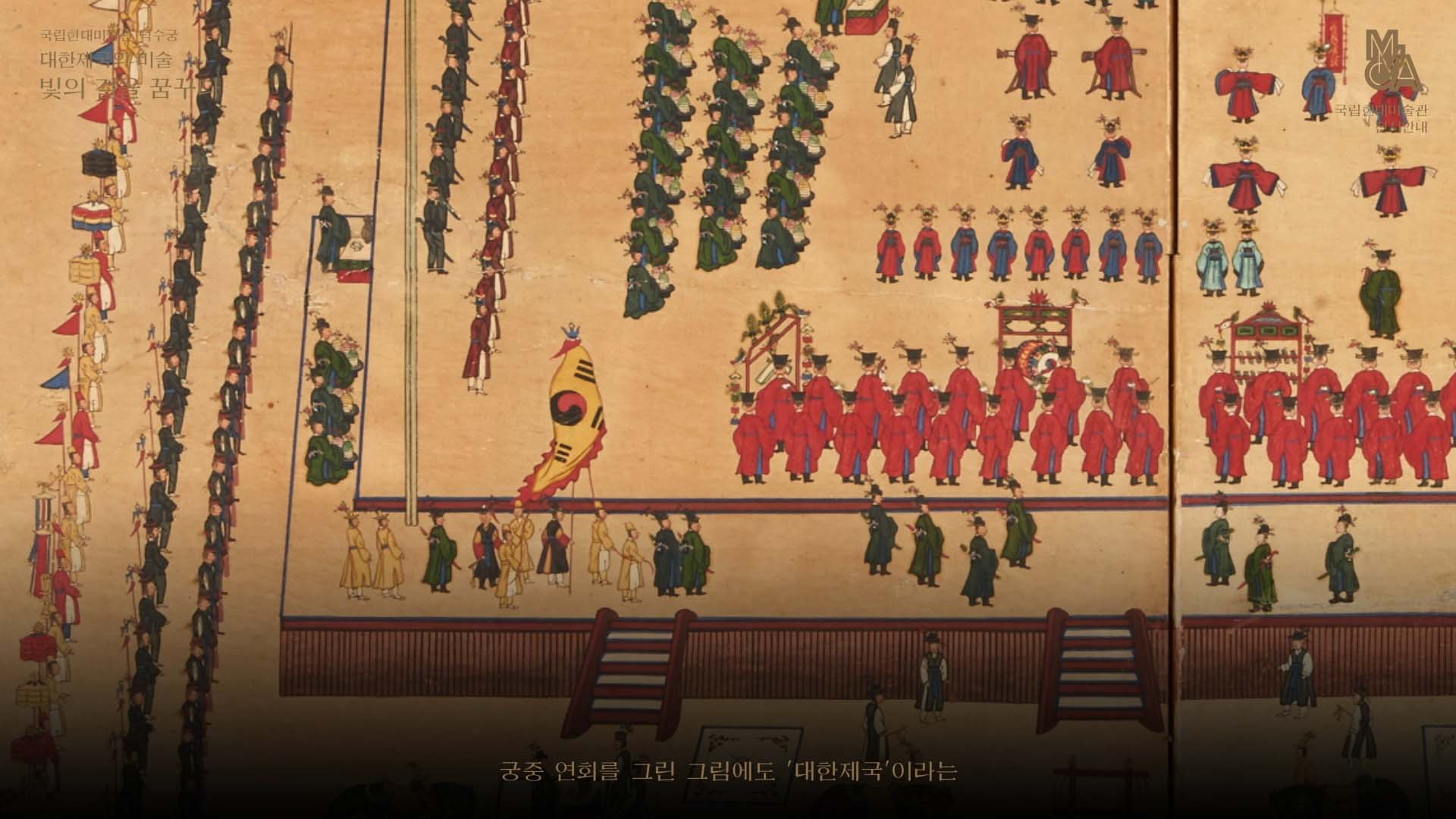

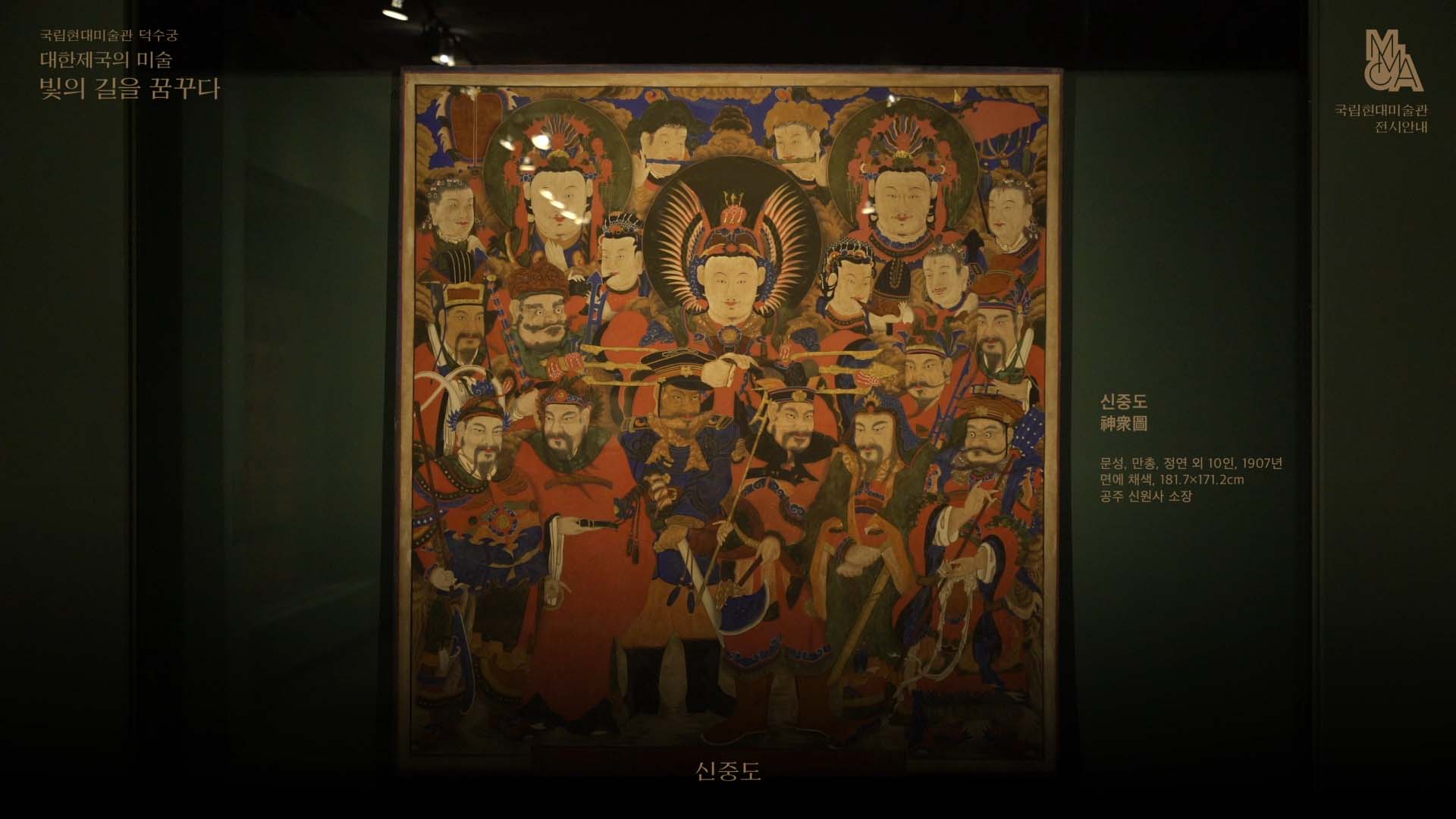

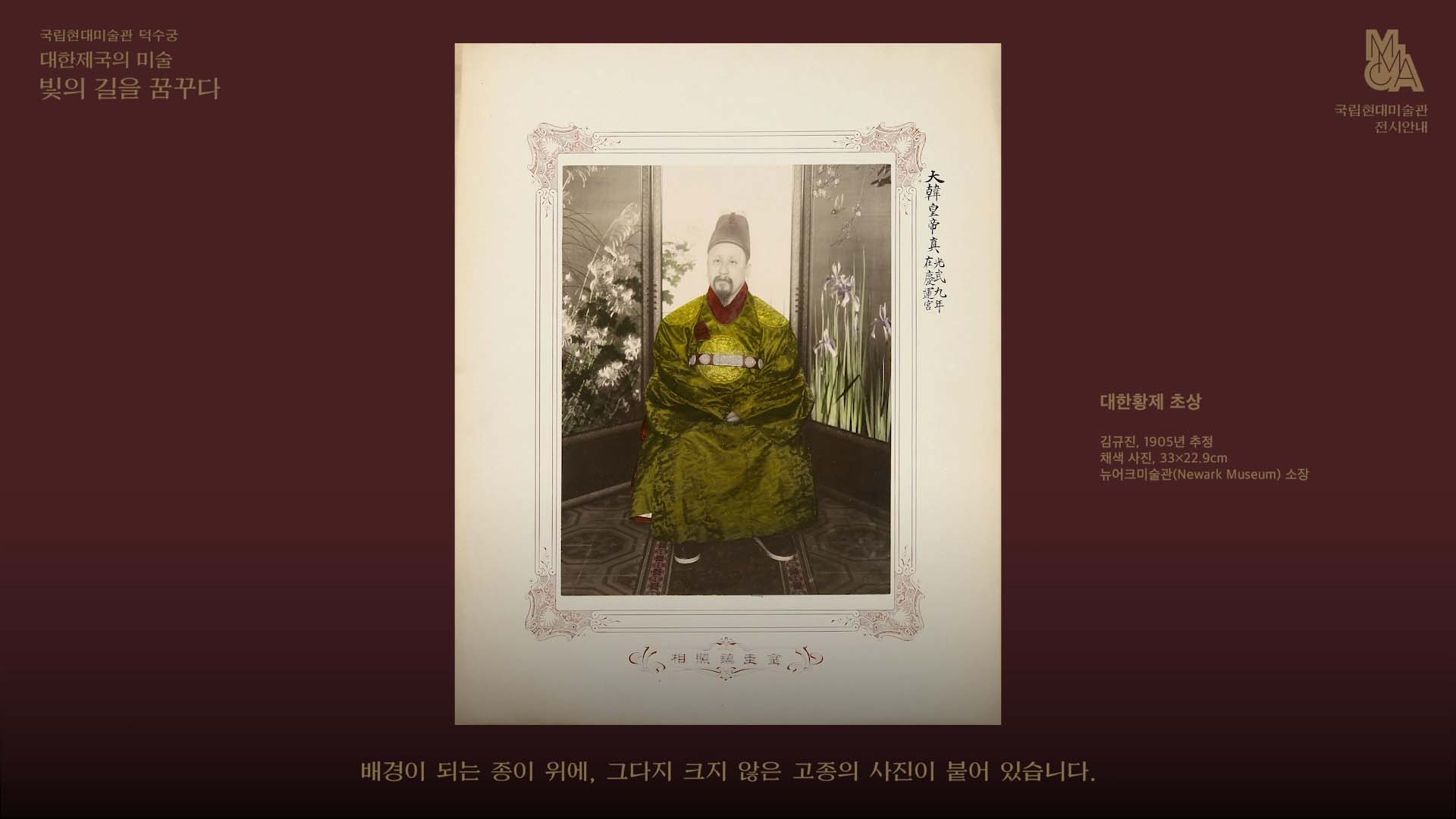

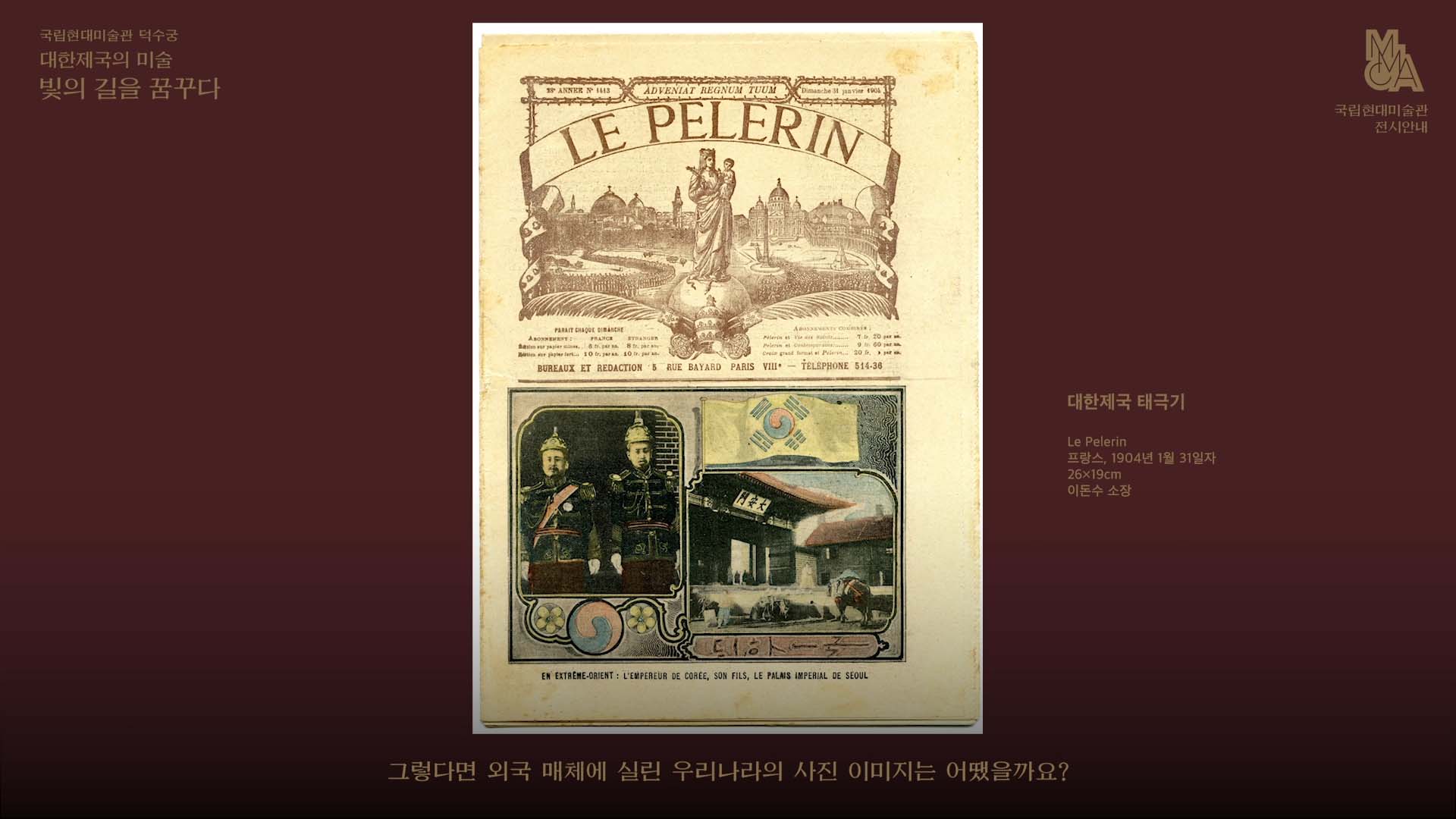

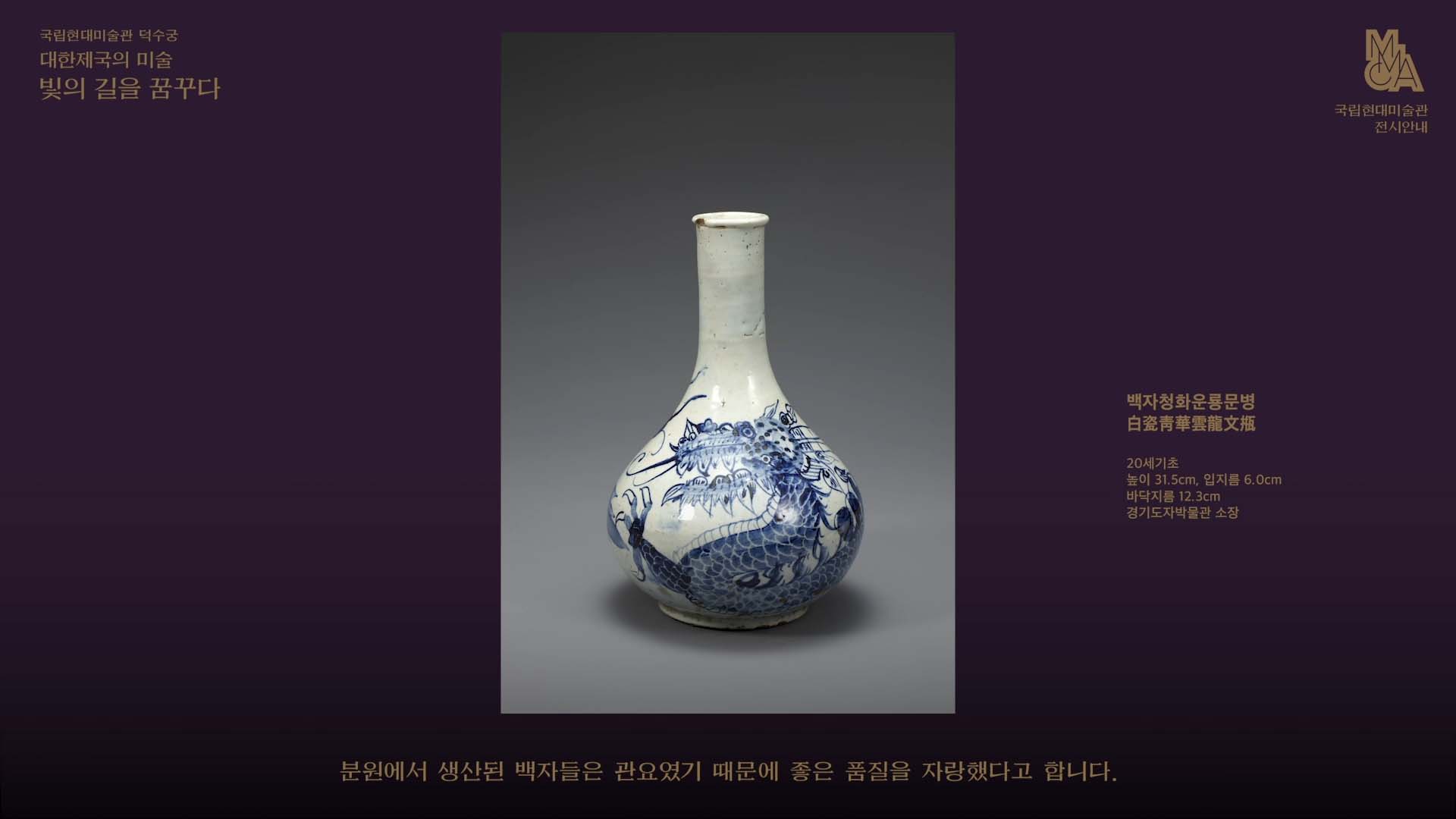

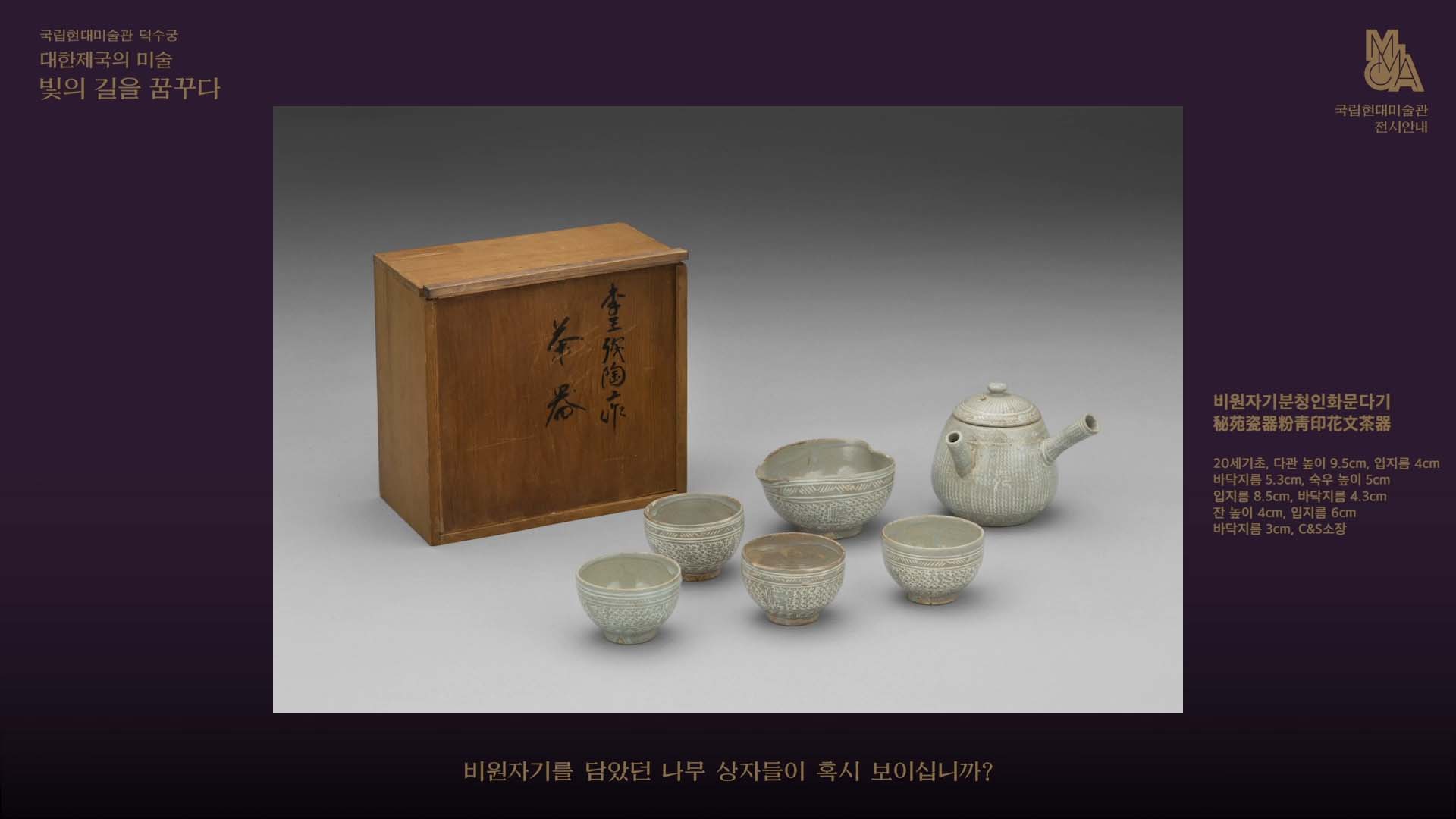

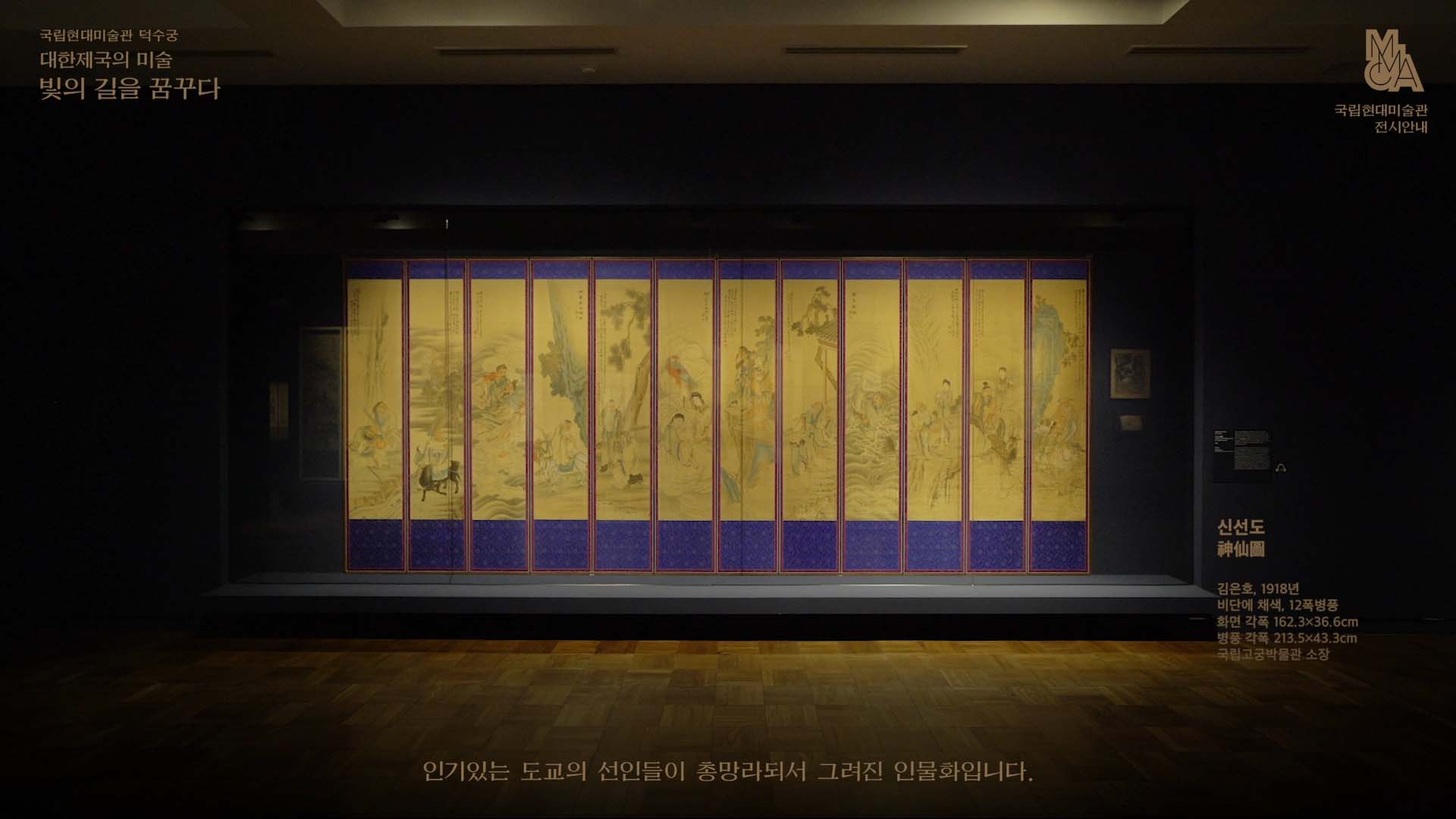

본 전시는 대한제국기의 회화, 사진, 공예 등 다양한 미술 장르를 아우르며, 이들이 이후 시대와 어떻게 연결되는지를 탐색하는 것을 목표로 합니다. 기존 근대미술사 연구가 조선미술전람회 이후 변화가 뚜렷했던 1930-40년대에 집중되었던 것과 달리, 대한제국기의 미술은 동시대 미술의 흐름을 선도한 중요한 시기로 평가됩니다. 그러나 이 시기는 상대적으로 조명받지 못했으며, 본 전시는 이러한 역사적 공백을 메우고 대한제국 미술의 가치를 새롭게 조명하고자 합니다.

57STUDIO planned and produced an introductory video for an exhibition highlighting the art of the Korean Empire period. This video is based on the exhibition’s audio guide narrated by actor Lee Seung-Jun, and focuses on capturing the exhibition space and the details of the artworks in order to effectively convey the historical significance of Korean Empire art and the purpose of the exhibition.

The exhibition encompasses various art forms from the Korean Empire era, including painting, photography, and crafts, and aims to explore how these art forms connect to later periods. Unlike the focus of modern art history research, which has traditionally concentrated on the changes seen in the 1930s and 1940s after the Joseon Art Exhibition, the art of the Korean Empire is recognized as a pivotal period in leading contemporary artistic movements. However, this period has been relatively overlooked, and this exhibition seeks to fill this historical gap and shed new light on the value of Korean Empire art.