작업 소개

57STUDIO는 국립현대미술관의 전시 프로그램인 ‘젊은모색2019’ 전시의 미디어 콘텐츠로 아티스트 인터뷰 시리즈를 기획 및 제작하였습니다. 이번 전시의 부제인 ‘액체 유리 바다’는 서로 다른 주제와 매체를 각자의 개성으로 다루는 참여 작가 9명에게서 발견한 공통의 키워드에서 출발하였습니다. 인터뷰 시리즈는 각 작가의 작품 세계와 전시 취지를 효과적으로 전달하기 위해 제작되었으며, 작가들의 창작 과정, 작업에 대한 생각, 그리고 전시에 대한 개인적인 관점을 담아 관람객들이 전시에 대한 이해와 몰입도를 높일 수 있도록 구성되었습니다.

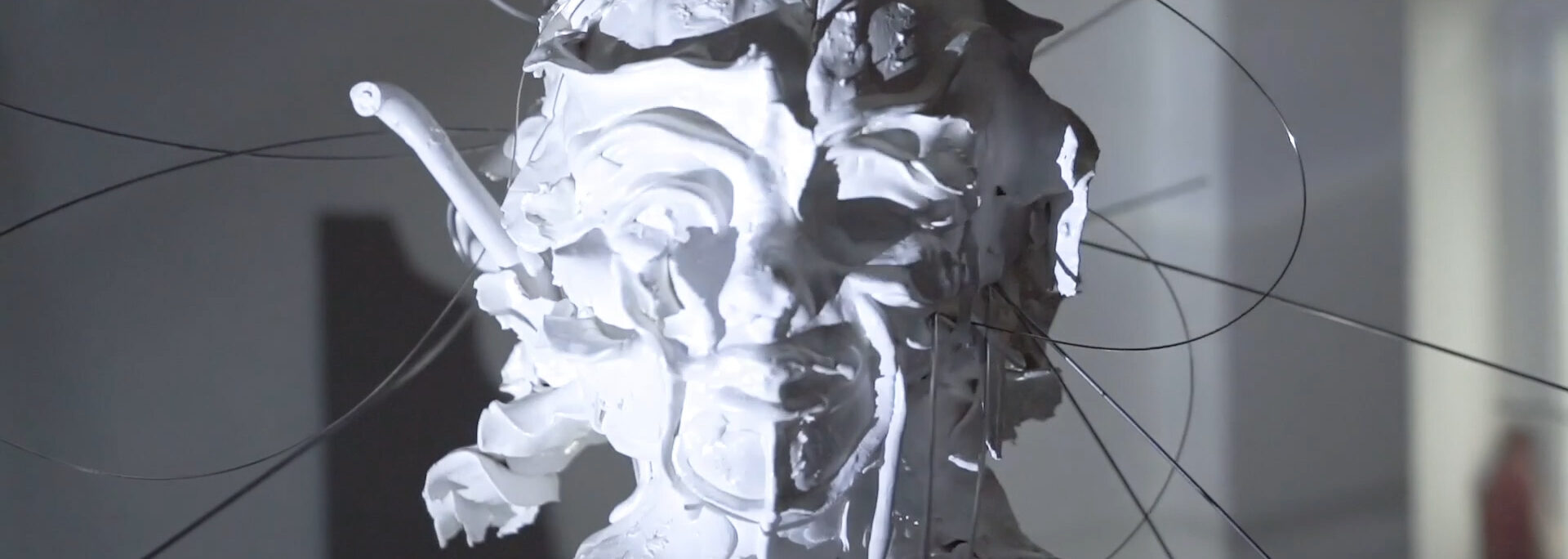

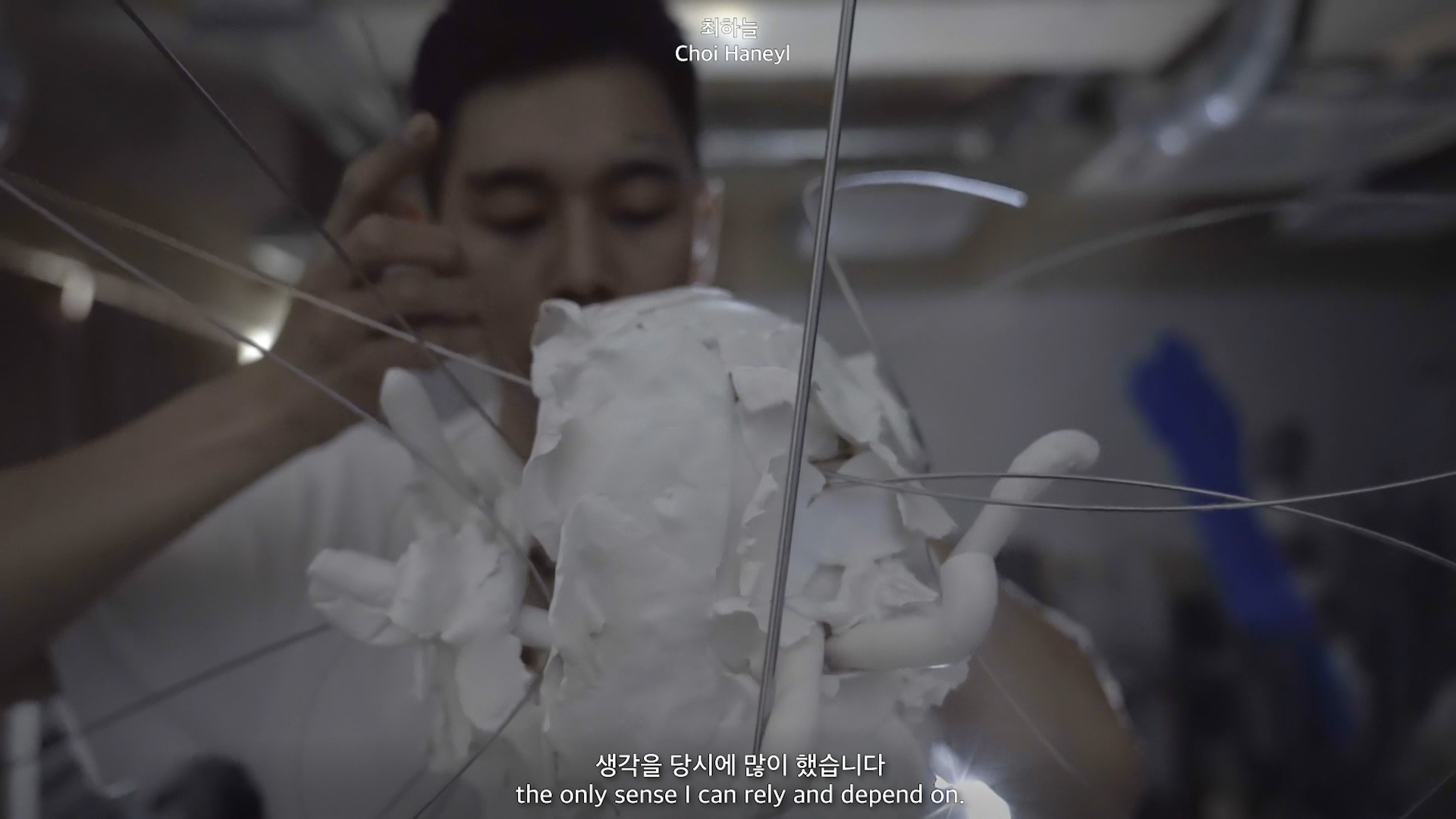

최하늘 작가는 스스로 ‘조각가’라고 부르는 작가입니다. 조각이라는 큰 주제가 작가에게 굉장히 중요하고 최하늘 작가는 자신이 가진 다양한 주제를 조각이라는 입체로 표현하고 있습니다. 특히 이번 전시에서는 <초국가적>이라고 하는 시리즈로 구성된 8작품과 10개의 작품을 보실 수가 있는데요. 서울의 풍경 그리고 자신을 둘러싼 어떤 도시들 그리고 거기에서 계속 끊임없이 변화하고 있는 어떤 분위기와 사회의 시류 같은 것들을 최하늘 작가는 낯설면서도 속도감 있고 변화무쌍한 방식으로 풀어내고 있습니다.

– 최희승 큐레이터

57STUDIO planned and produced an artist interview series as part of the media content for the Young Korean Artists2019, a program by the National Museum of Modern and Contemporary Art. The exhibition’s subtitle, Liquid, Glass, Sea, was inspired by a common keyword discovered across the nine participating artists, who each approach different themes and media with their own unique perspectives. The interview series was created to effectively communicate each artist’s artistic world and the exhibition’s intent. It captures the artists’ creative processes, their thoughts on their work, and their personal views on the exhibition, helping viewers deepen their understanding and engagement with the exhibition.

Choi Ha-neul refers to herself as a “sculptor.” The theme of sculpture holds great importance for her, and she expresses a variety of subjects through three-dimensional works. In this exhibition, you can see eight works and ten pieces from the series titled Transnational. Through these works, Choi Ha-neul explores the landscapes of Seoul, the cities surrounding her, and the constantly changing atmosphere and social currents. She portrays these elements in a way that is both unfamiliar and dynamic, with a sense of speed and constant transformation.

– Choi Heeseung (Curator)